「アラビア書道」とは、アラビア文字を用いて書かれる文字芸術のこと。イスラム教の聖典コーランの章句を表したその美しい文字は、千年の時をかけて洗練されてきた。本田孝一氏は日本におけるアラビア書道の第一人者だ。その作品は大英博物館にも収蔵されるなど、世界的に高い評価を得ている。アラビア書道との出会い、そこに垣間見るアラブ世界の精神、書を通じた文化交流などを聞いた。

[2016年3月]

1946年東京生まれ。アラビア書道家(免許保持者)、日本アラビア書道協会会長。東京外国語大学アラビア語学科を卒業後、通訳として中東に滞在中、アラビア書道と出会う。その後トルコ人書道家のハッサン・チェレビー師に師事し、数々の賞を受ける。トルコ・イスタンブールで日本人初の個展が開催されるなど国際的に活躍。代表作の一つ「神の顔」は大英博物館所蔵。作品集に『アラビア書道の宇宙』(2006年、白水社)がある。

砂漠の中に風紋のごとく浮かび上がるアラビア文字。青を基調とする色鮮やかな砂漠の丘にコーランの言葉がびっしりと、見事な調和をもって書かれている。本田氏の代表作の一つ「青の砂漠」だ。のちにアラビア書道に一生を捧げることになる本田氏が、かつてサウジアラビアの砂漠で目にした原風景がそのまま写し取られたかのような世界観―その神々しさに思わず息を飲んだ。

「青の砂漠」(1999)

―アラビア書道とはどのような芸術ですか。

アラビア書道は、印刷技術がなかった時代にイスラム教の聖典であるコーランの言葉を、より美しく書写しようと始まった文字芸術です。その後、イスラム教国をはじめアラビア文字を使う国々が、千年の年月をかけて各時代、各国・地域の美意識のもとで洗練させていきました。

書と言うと、日本と中国など漢字文化の専有物と思われる節がありますが、西洋にはカリグラフィーがあり、アラブ世界にはアラビア書道があります。このうちアラビア書道は、日本の「道」に近い精神を持ちつつも、「神様の言葉をそれにふさわしい美をもって表すことで、神に近づきたい」という動機がその原点にあり、とりわけ神聖性の高い芸術と言えます。

―イスラム教とは切り離せない芸術ということですが、誰でも学べるのですか。

イスラム教の布教的意味合いはなく、宗教や国籍、ジェンダーに関わらず、誰でも学ぶことができます。そもそもイスラム教というのは、私の理解では個人と神の直接的な関係であり、「書く」ことは「神様を知る」ための行為なんです。とはいえ、神の言葉を書くわけですから、決して容易なことではありません。学校や教室で習う種類の書とは少し違うんですね。書家たちは1本の線を美しく書くために、生涯をかけて修練を重ね、それが師匠から弟子へ、そのまた弟子へと連綿と伝えられてきたわけです。

一方、日本では、アラビア書道が一般の人々にも親しまれています。数はそれほど多くありませんが、日本アラビア書道協会の会員は現在300名以上おり、全国に20カ所以上の教室があります。トルコのイスタンブールで3年ごとに開かれる国際競書大会があるのですが、プロの登竜門とも言われるこの大会で、2004年、2007年にそれぞれ2名、4名の日本人が入賞して、現地の人々を驚かせました。

文字のかすれやにじみは好ましくないため、筆が滑りやすいよう、紙の表面をメノウという石で丹念に磨きあげ、墨汁よりも濃い特製の墨を使って一筆で書いていく。

―本田先生がアラビア書道に出会うきっかけは何だったのですか。

今から40年以上も前になりますが、大学を卒業後、自分の存在意義について思い悩み、進むべき道を模索していた時期がありました。彫刻や絵画、詩などさまざまな芸術を試みましたが、感情ばかりがたまって、表現手段を持っていなかった。そんなとき、街で偶然再会した友人から、日本の測量会社が中東の地図を製作するので、通訳としてサウジアラビアへ行かないかと誘いを受けたんです。調査チームは日本からの測量技師や通訳、現地のドライバーやコックを含めて20名ほど。砂漠地帯で毎日野営しながら、井戸の場所、沢や丘の名前を採集していきました。

そして最終版となる地図を目にしたとき、大きな衝撃を受けました。地図上に緻密に書かれたアラビア文字があまりに美しかったのです。運よく、調査チームの中にサウジ人の書家がいて、彼に頼んで早速アラビア書道の手ほどきを受けることになりました。

―その後、どのように書家の道へ?

サウジには通算で5年ほど滞在したのですが、帰国後も参考書を片手に独習を続け、見よう見まねで作品を作っていました。すると1988年、フセイン政権時代のイラク政府から国際大会への招待状が届いたんです。それは中近東をはじめ、西アジア、中央アジア、東南アジア、さらにアメリカ、フランス、スペインなど世界各地から190名近いアラビア書家が集まった国際大会で、そこで初めて他国の書道家たち、さらに私の師匠となるトルコ人の書家ハッサン・チェレビー師に出会いました。この大会への参加が、私の運命を大きく変えることになったのです。

彼らは皆、人種や国籍、宗教を問わず、同じ目的を持った同志として私に接してくれました。日本の書道にも興味があると言って、毛筆や墨汁を送ってほしいと頼まれたり、30年近くたった今でも交流が続いています。

チェレビー師に師事してからは、トルコへ国際郵便で作品を送り続けました。自信作と思ったものが真っ赤に直されてくると、気落ちしたものです。師匠には「書家になるには100年かかるよ」なんて脅かされました(笑)。でもその後89年と92年、イスタンブールの国際競書大会に応募し、小さな賞をもらうことができたんです [審査員奨励賞(90年)、敢闘賞(93年)]。

8種の字体、表現したい線の太さによって、使い分けられる筆。竹や葦を使い、書家自らが作る。

―中東地域の方々の多くが、本田先生の作品に日本的な美を感じるのだと聞きました。

作り手の意識によらず、彼らが私の色彩感覚や形の美におのずと東洋的なものを感じ取る、ということはあるかもしれません。ただ、作品を通して日本を紹介しようという意図は全くありません。書道芸術としての美しさを、自分の中のサイクルを通して再構築し、あらためてアラブの人たちに見てもらいたい。ただそれだけなんです。初めは自分の表現が受け入れられるのか不安でした。ところが競書大会での受賞をきっかけに、90年代前半から中近東諸国での個展のオファーが続々と届くようになり、正直とても驚きました。

―「宇宙」や「自然」のイメージと美しい文字を融合させた作風は、「革命的」と高く評価されたそうですね。この着想はどこから得たのでしょうか。

通常、文字以外の余白部分には幾何学模様や唐草、花などいろいろな装飾文様を施し、空間を埋めていくのが中東の伝統的表現なんです。しかしあるとき、そうした表現方法に疑問を感じるようになり、装飾文字をやめてみたところ、不思議なことに文字が前面に浮き立ってきたんですね。それを機に、章句の意味に合わせて自分なりのデザイン、色彩、形を表現するようになったんです。空間を重視するという感性の部分は、ある意味「日本的」と言えるのかもしれません。

そして何より、私はアラビア書道を紙の上に再生された「第二の自然」だと感じているんです。一見単純で真っすぐに見える文字の線も、よく見ると川の流れのごとく、風に葉がたなびくがごとく自然な流れを思わせます。砂漠の多い中近東の自然は、非常に過酷です。砂漠地帯では昼間は摂氏50度を超える灼熱の暑さ、夜は零度以下に下がることもあります。花や木々、四季の移ろいもない場所ですから、自然の美に対する渇望があったに違いありません。

イスラム教は偶像崇拝を禁じていますが、彼らには文字があった。だから、文字によって自然の楽園を享受したのではないでしょうか。日本には「自然と一体化する」という考え方がありますが、それは恵まれた自然があるからとも言えますよね。アラビア書道という文字芸術は、自然に対するアラブ人たちの切実な叫びでもあると思うのです。

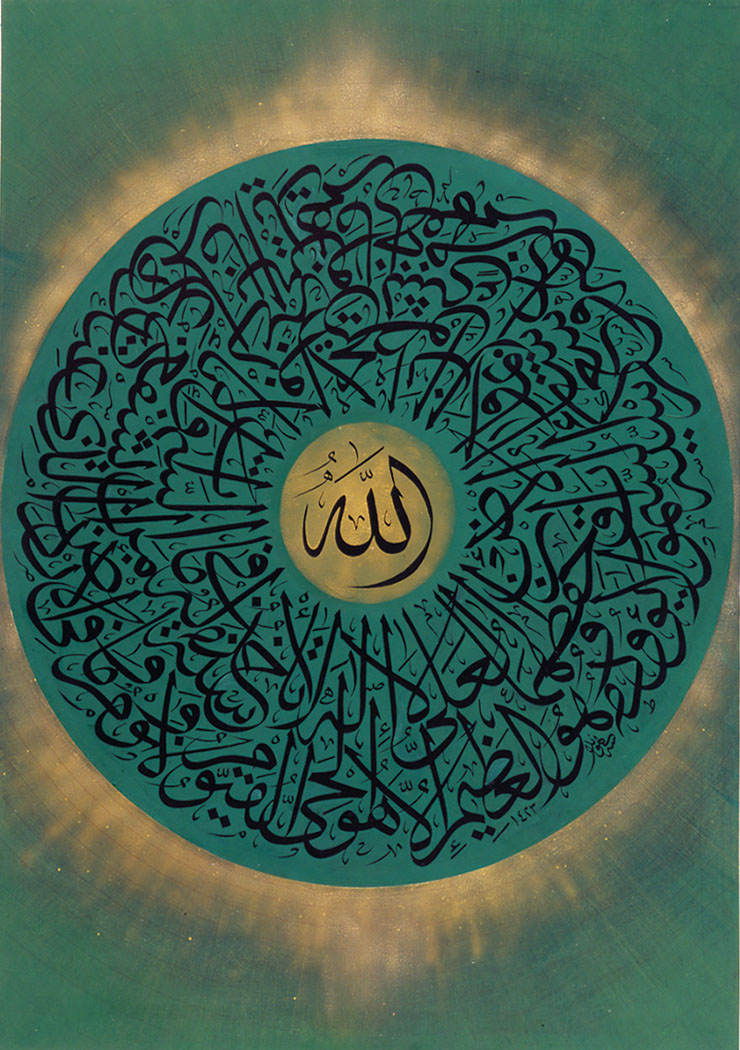

「緑の宇宙」(2006)

―地理的にも文化的にも遠く離れた日本で、なぜアラビア書道が親しまれていると思われますか。

もともと書道という文化の歴史があることに加え、自然に恵まれた日本人の美的感覚があるからこそ、逆に中東の人々が渇望する自然の美を理解し、共感できるのかもしれません。日本のように若い人から高齢者まで、普通の人たちが、自分なりにそしゃくしてアラビア書道を楽しんでいるという例は、アラビア語圏の国にはありません。現地の人々からも「日本でなぜ?」と聞かれるのですが、日本人の習い手たちは一様に「言葉はわからないが、文字が美しいから」と言うんです。日本の人たちが持っている深い審美眼で、アラブの素晴らしい美術を再構築し、その提示に彼らがさらに呼応して、互いに深め合っていく。それができたら最高ですし、それこそが文化交流ではないでしょうか。

先人たちが千年という途方もない時間をかけてつくり上げてきたものを、歴史の先頭にいる私たちが享受し、さらにレベルを深めて次世代に伝える。そこにアラブ世界と日本のコモンベースが生まれる大きな可能性を感じます。既存の考えにとらわれず、どんなに小さなことでも互いに良いと思えるものがあれば、育てていけるといいですね。

―コモンベースを築くためには、まずは互いを知ることが必要ですね。

一番難しいことではありますが、何が大切なのか、根本を理解することがとても重要だと思います。私たち日本人は比較的恵まれた環境にいて、誤解を恐れずに言えば、宗教のいらない世界にいる。私は現地の暮らしを経験して初めて、彼らが精神的、根源的なものに向かう理由がわかる気がしたんです。中東の人たちは宗教あるいは「第二の自然」を生み出さないと、人間の存在の意味を見出せないような過酷な自然環境に置かれてきた。そうした根本を私たちがどう理解するか。日本では断食の習慣や、1日5回のお祈りばかりが殊更に取り上げられます。それらは確かに宗教上の規律なのですが、それだけでは十分ではありません。

コーランの中に「あなたがどこを向こうとも、そこに神様の顔がある」という言葉があります。これは、生きとし生ける者の根本は等しく同じであり、すべてが神であるという教えです。例えば、砂漠に咲いている一輪の花。その花を咲かせている大きな力に思いをはせ、事物の根源的な意味を考えてみる。日常の行動がすべてお金に換算されるような現代社会に生きていると、なかなかできないことですが、考えを深くめぐらせることをやめないこと。それが「常に神様と生きる」という、アラブに暮らすムスリムたちの精神を理解することにつながる気がします。イスラム教やアラブ文化に限ったことではありません。表面的な手段は違っても、根っこの部分は皆同じだということにあらためて気づくこと、それが重要ではないでしょうか。

このインタビューは2016年3月14日に行われたものです。

聞き手:笹山 祐子/小澤 身和子(国際文化会館企画部)

インタビュー撮影:コデラケイ

©2019 International House of Japan

その他のインタビュー・対談記事はこちらへ。